子どもたちが毎日を安心して過ごせるように。

保育園は、子どもにとって「もうひとつのおうち」です。

私たちは、すべての子どもの笑顔と尊厳を守るために、虐待の芽を見逃さない、起こさせない、そして寄り添い支える体制づくりを進めています。

今回は、保育園で実施している虐待防止の取り組みとマニュアルについてご紹介します。

子どもの虐待とは

ここでは、虐待の種類について説明していこうと思います。

・身体的虐待

子どもの身体に外傷が生じ、または生じるおそれのある暴行を加えること

・性的虐待

子どもにわいせつな行為をしたり、させたりすること

・ネグレクト

子どもの心身の正常な発達を妨げるような著しい減食や、長時間の放置など保護者としての監護を怠ること

・マルトリートメント(避けるべき子育て)

虐待とは、言いきれないが、大人から子どもに対する良くない関わり方のこと

これらは、全て虐待です。

子どもの体に何らかの苦痛や不快感を引き起こす行為は虐待です。

虐待は、子どもの心や体に様々な影響を与えます。子どもは、言葉で「虐待を受けている」とは言ってくれません。大人が子どもからのサインを受け止めて対処してあげなければ子どもの成長に大きな影響が出てしまい、社会生活でも問題が生じます。

・身体的な影響

殴られたり、けられたりなどの暴行によって傷、あざができたりします。出血、骨折などにいたる場合もあります。外見から分からない場合も、心理的虐待やネグレクトを受けていると低身長や低体重など身体的な影響が出ることがあります。日常から多くの関わりがある場所ではその変化に注意し、そうでないところでは、年齢相応の発達レベルから判断して問題がありそうな場合には虐待を疑うことになります。

・心理的影響

感情のコントロールが出来なくなるため、急に暴力的になったり、ふさぎこんだりなど情緒不安定になったり、行動面にも影響が出ることがあります。パニック状態や衝動的、多動的になる場合もあります。そのため、対人関係がうまくとれなくなり、保育所、幼稚園、学校での集団生活がスムーズに送れなくなります。親から認められないと失敗経験を重ねて自信を失い、自分のことも認められなくなり、自己の存在を否定したりしてしまうようになります。

・きょうだいへの影響

虐待を受けていないきょうだいであっても、自分が虐待されていると思ってしまい同じような影響を受けてしまうことがあります。また、きょうだいを助けられなかったという自責の念から人格形成に影響を生じる場合があります。さらに親がきょうだいに対して親と同じに虐待をするように求めることもあります。それは言うとおりにしなければ自分も虐待を受けるかもしれないという恐怖心から行っていることで自分の意思とは無関係に行われている行為であり、大きな心的外傷になります。

・思春期、成人期への影響

乳幼児期に虐待を受けた場合、両親との愛着関係・信頼関係から始まる人格形成の基礎が不十分になるために、思春期、成人期の人間関係のとり方が困難になったり、自己評価が低く問題行動となって現れてしまうこともあります。自分が親になったときに自分の子どもに対して虐待をしてしまうことも多くあります。虐待を受けて育った場合、虐待のある家庭環境しか知らないのです。

虐待への対応

虐待に気づいたら

虐待や虐待が疑われる状況に気づいたら

~速やかに連絡・相談をしましょう~

虐待への対応で、最も大切なことは一刻も早く「虐待かもしれない」と気づき、適切な援助をすることです。そのためには、子どもの関わる立場にある私たちが、虐待の危険性についての知識と意識をしっかりと持ち、子どもやその親の様子に深く注意を注ぐ必要があります。

①子どもや保護者の様子が「何かおかしい」と感じたら、相談の目安のポイントを複数の人で記入しましょう。

②虐待発見記録用紙に記入し情報を整理しましょう。

③虐待が疑われるときは、連絡責任者は、子ども家庭センターへ相談しましょう。

虐待や虐待が疑われる子どもに気づいた場合

三鷹市子ども家庭支援センター

電話 : 0422-40‐5925

FAX: 0422‐76‐6819

緊急の場合、生命に危険がある重度の虐待の場合

東京都杉並児童相談所

電話 : 03-5370‐6001

三鷹警察署生活安全課

電話 : 0422‐49‐0110

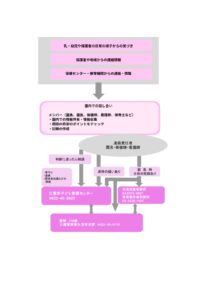

各機関における気づきから支援まで

上記のPDFに流れが記載されていますので、確認ください。

子どもの状況・保護者の状況

こんな様子が見られたら子ども家庭支援センターへ相談する

【健康状況・身体状況】

▢説明がつかない不自然な傷(外傷、やけど)が見られる

▢健診を受けていない

▢未治療の虫歯がある

▢年齢のわりには、体つきが小さい、身長や体重が増えない

【情緒・行動発達】

▢おびえた泣き方をする

▢表情が乏しく、他人への関心がない

▢嘘をつく、物を隠すなどの行動が目立つ

▢誰かに抱っこされても表情を変えず平気

▢わざと叱られるような行動をとったり、頭をさすろうとすると反射的に逃げる

【基本的生活習慣】

▢いつもお腹をすかせておりガツガツとした食べ方をし、給食を何度もお代わりをする

▢季節にそぐわない着衣、薄汚れた着衣をしている

▢他のきょうだいの服装とに差が見られる

▢怪我がたえない

【社会性】

▢過度に緊張し、他人と視線が合わせられない

▢大人の顔色をうかがい、オドオドしたり、ビクビクしたりした様子が見られる

▢連絡もなく登園してこない

▢他人を執拗に責めたり、動物をいじめたりする

▢親の状態が不安定で常にイライラしていて、子どもの扱いがはらはらするほど乱暴である

▢健診や病院にいくのを極端に嫌がる

▢子どもの怪我について問われたとき不自然な状況説明をする

▢入浴させたり、衣類の洗濯をこまめにしていない

▢子どもの怪我や病気に対して適切な処置をしていない

▢危険から子どもを守ろうとしていない

▢子どもを抱いたり、あやしたりしない

▢たびたび欠席し、その理由に関する説明が不自然である

▢夫婦関係や経済状況など生活上のストレスがある

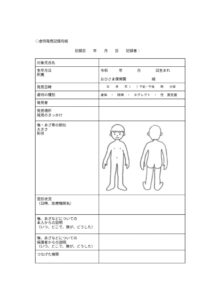

虐待発見記録用紙

虐待発見記録用紙は上記を参照